Arrimer l’enseignement en classe

et l’orthopédagogie

en mathématiques

au secondaire

- 14 minutes de lecture

Auteurs:

Maxime Boivin, conseiller pédagogique (mathématiques), CSS des Rives-du-Saguenay

maxime.boivin@csrsaguenay.qc.ca

Marie-France Bouchard, conseillère pédagogique (adaptation scolaire), CSS des Rives-du-Saguenay

marie-france.bouchard@csrsaguenay.qc.ca

-

Stéphanie Desgagné, enseignante en mathématiques, école secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

stephanie.desgagne@csrsaguenay.qc.ca -

Mélissa Gagnon, enseignante en orthopédagogie, école secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

melissa.gagnon1@csrsaguenay.qc.ca -

Manon Morin, enseignante en mathématiques, école secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

manon.morin@csrsaguenay.qc.ca -

Félix Dionne, enseignant en mathématiques, école secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

felix.dionne@csrsaguenay.qc.ca

Contexte

Lors de l’élaboration de son projet éducatif en 2023-2024, l’école secondaire de l’Odyssée a identifié, parmi ses vulnérabilités, la réussite des élèves en mathématiques de troisième secondaire. Au même moment, l’école s’est positionnée dans une démarche d’implantation de la réponse à l’intervention (MEES, 2020) comme modèle d’organisation des services. L’équipe d’enseignant·es de mathématiques de troisième secondaire, particulièrement ceux enseignant à la clientèle «régulière», a fait partie des équipes ciblées plus spécifiquement pour cette implantation.

Pour supporter cette organisation, des rencontres de coordination mensuelles ont été mises en place afin de permettre aux enseignant·es de mathématiques et à l’enseignante en orthopédagogie de s’arrimer. Les rencontres étaient animées par la direction adjointe responsable de l’unité. L’intention était d’identifier les apprentissages ciblés pour les semaines à venir et de cibler les élèves qui auraient besoin d’interventions supplémentaires afin d’orienter le travail de leur collègue spécialisée en orthopédagogie.

D’un point de vue scientifique, peu de travaux ont été réalisés sur l’orthopédagogie dans le contexte des mathématiques au secondaire (Bolduc, 2020). Il n’existe pas non plus de protocole d’intervention, de référentiel ou de programme pour supporter l’intervention dans cette matière (Bergeron, 2023).

C’est dans ce contexte que les expérimentations qui ont été menées ont permis de trouver un fonctionnement qui semble prometteur.

Priorisation des contenus à enseigner

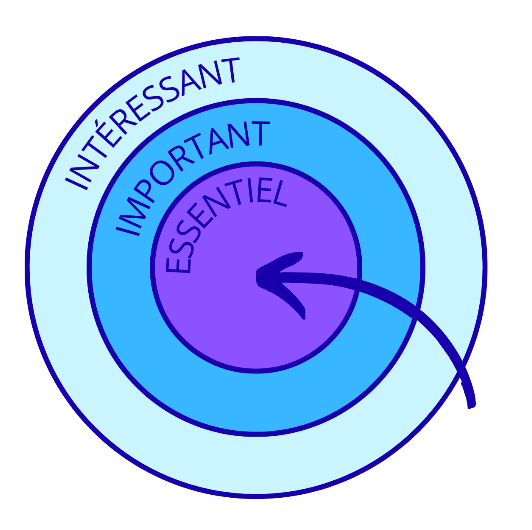

L’une des premières étapes réalisées était de prendre un temps avec les enseignant·es de mathématiques de troisième secondaire pour prioriser le contenu de l’ensemble de l’année scolaire en collaboration avec le conseiller pédagogique associé à la discipline. À partir de la progression des apprentissages (MEES, 2016), un exercice de hiérarchisation des apprentissages a été réalisé (CTREQ, 2018). L’idée était d’identifier les apprentissages essentiels qui devraient être maîtrisés par tous les élèves. Dans cette logique, les apprentissages importants viennent en deuxième, une fois que les apprentissages essentiels ont été maîtrisés. Finalement, il restera les apprentissages intéressants qui, eux, feront l’objet d’activités d’enrichissement ou de consolidation.

Afin de cibler un apprentissage essentiel, trois questions peuvent être posées (Dufour et autres, 2019) :

- Est-il durable ? L’apprentissage sera-t-il utile au-delà de la prochaine évaluation à venir ?

- Est-il transférable ? L’apprentissage sera-t-il utilisé dans plusieurs matières ?

- Est-il préalable ? L’apprentissage prépare-t-il l’élève au niveau suivant ?

À partir de cette logique de priorisation, il a été déterminé que les interventions orthopédagogiques devraient avoir lieu uniquement en lien avec des apprentissages essentiels. Aussi, comme il s’agit de contenus de troisième secondaire et que plusieurs séquences mathématiques seront offertes à partir de l’année suivante, il a été décidé que les apprentissages essentiels étaient ciblés en fonction de la séquence Culture, société et technique (CST). Les éléments préparant spécifiquement les élèves aux deux autres séquences, Technico-sciences (TS) et Sciences naturelles (SN), se retrouvent parmi les apprentissages importants et intéressants. Ce choix a été fait en considérant que les élèves qui éprouvent des difficultés plus importantes en mathématiques se dirigent généralement vers la séquence CST.

La priorisation des contenus permettait de répondre à la question : sur quoi faut-il travailler avec les élèves éprouvant des difficultés ? Cependant, elle ne permettait pas d’identifier à quels moments il était optimal de permettre à l’élève de recevoir de l’aide de l’enseignante en orthopédagogie sans manquer l’enseignement d’apprentissages essentiels. De plus, le fait de cibler les apprentissages essentiels est un point de départ pertinent, mais l’étape suivante doit permettre d’ajuster la planification en conséquence.

Revisiter la planification des chapitres

Comme mentionné plus tôt, durant les premières rencontres de coordination, le même enjeu revenait sans cesse autour de l’arrimage entre le temps d’enseignement des apprentissages essentiels et le temps des interventions orthopédagogiques. Pour tenter de démêler cette impasse, nous avons retravaillé la planification des chapitres. Un chapitre réfère à des contenus d’apprentissages regroupés selon des thématiques par les auteurs d’un manuel scolaire. L’intention de ces ajustements était de pouvoir cibler des moments où il était primordial que tous les élèves demeurent en classe et d’autres où les élèves en difficulté pourraient quitter le groupe pour rejoindre l’enseignante en orthopédagogie.

De manière générale, les enseignant·es prévoyaient autour de 10 à 15 cours pour couvrir l’ensemble d’un chapitre. À partir du nombre de cours initialement prévu pour l’un d’eux, l’ordonnancement des contenus a été travaillé afin de placer les apprentissages essentiels en début de chapitre. En conservant le même nombre de cours, il n’y avait pas d’impact sur la planification annuelle des enseignant·es.

Ainsi, le premier cours servait généralement à l’activation des connaissances antérieures. Les cours suivants visaient l’enseignement d’apprentissages essentiels. Ce bloc se termine généralement entre le cours 6 et le cours 10. À ce moment, les enseignant·es réalisaient une prise de mesure afin d’identifier les élèves qui maîtrisaient ou non le nouvel apprentissage. Cette prise de mesure (trace d’apprentissage) pouvait prendre différentes formes, allant d’une production plus formelle à des numéros du cahier d’exercices qui seraient récupérés par l’enseignant·e. La formule variait selon le moment et l’enseignant·e, mais l’idée était d’arriver en rencontre de coordination avec une liste d’élèves éprouvant des difficultés avec l’apprentissage en cours.

Certains cours étaient ciblés pour faire de la rétroaction avec les élèves ou encore pour faire des exercices. Durant ces périodes, l’enseignante en orthopédagogie pouvait se rendre disponible pour venir coenseigner en classe. Parfois, elle pouvait répondre aux questions des élèves pendant que l’enseignant·e rencontrait des élèves individuellement pour leur faire de la rétroaction. D’autres fois, elle pouvait regrouper trois ou quatre élèves ensemble pour leur apporter de l’aide sur un contenu spécifique tout en restant en classe. Lorsque le bloc des apprentissages essentiels était terminé, les cours qui suivaient permettaient le réinvestissement et l’enseignement d’apprentissages importants et intéressants. C’est donc durant ceux-ci que l’enseignante en orthopédagogie pouvait venir chercher les élèves pour réaliser ses interventions.

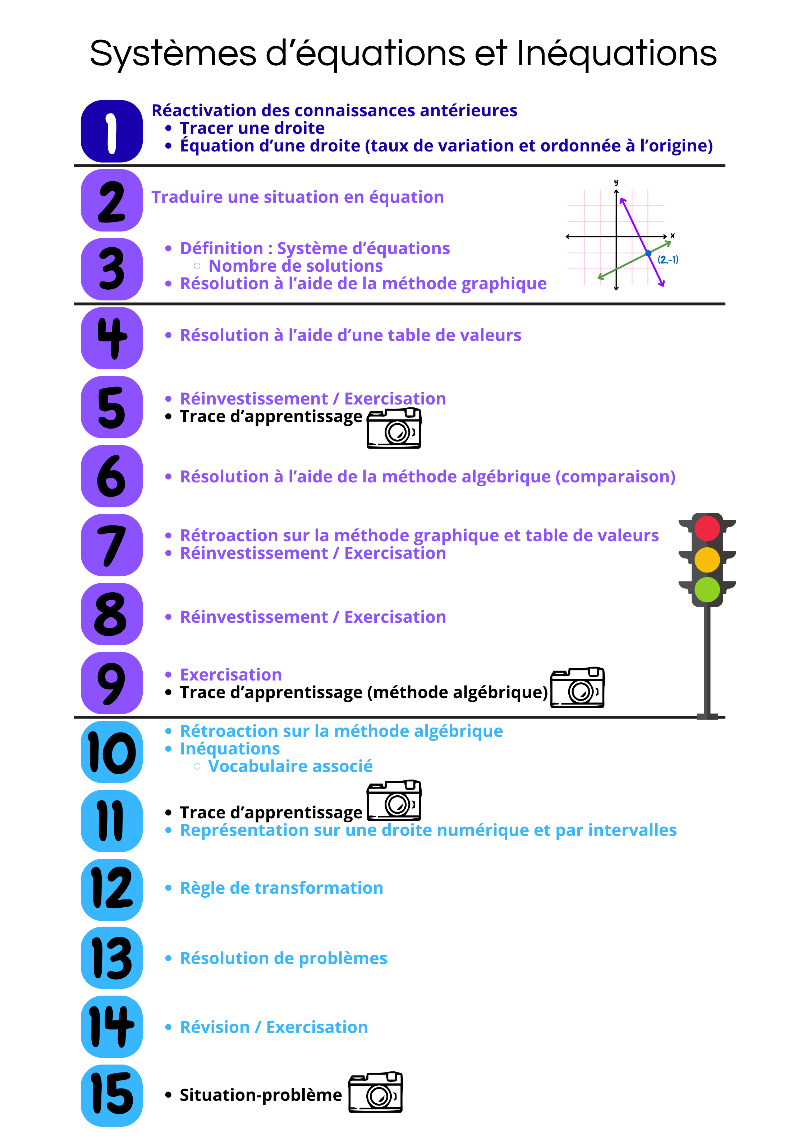

La figure 2 présente un exemple de planification réalisée en lien avec le chapitre sur les systèmes d’équations et les inéquations. Dans cet exemple, les cours 2 à 9 concernaient des apprentissages jugés essentiels. Les cours 10 à 15 pouvaient être utilisés pour approfondir ces apprentissages avec les élèves ciblés. Avec une planification revisitée, il a donc été possible d’identifier un temps permettant les interventions en orthopédagogie. Il restait donc maintenant à répondre à la question suivante : quels aspects doit-on travailler avec ces élèves, et comment ?

Optimiser le service d’orthopédagogie : quoi et comment ?

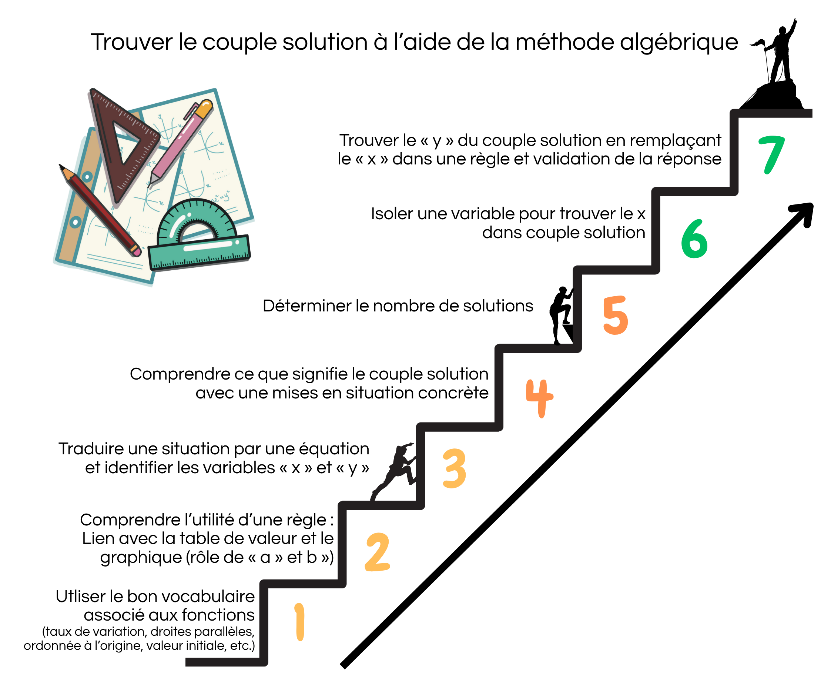

Pour optimiser les interventions de l’enseignante en orthopédagogie, l’équipe s’est mise à concevoir un « escalier » de rééducation (figure 3) pour chacun des chapitres contenant des apprentissages essentiels. La marche la plus haute de l’escalier représente ce que l’élève devrait être en mesure de réaliser. Ensuite, l’apprentissage est décortiqué en préalables qui constituent chacune des marches. Ces escaliers permettent aux enseignant·es de positionner les élèves par rapport à leurs difficultés et d’ainsi orienter le travail de l’enseignante en orthopédagogie. Durant la moitié des rencontres de coordination, les enseignant·es ciblaient des élèves et identifiaient quelle(s) marche(s) étaient à travailler avec eux. Chaque enseignant·es ciblait environ trois élèves. Pour faire vivre cet escalier et orienter les interventions, un processus s’est mis en place. Ce dernier peut être associé à la démarche didactique (Messier, 2020), qui comporte cinq actions principales : le diagnostic, l’objectif, la stratégie, l’action et l’évaluation.

Figure 3 Escalier de rééducation

Comme point de départ, les enseignant·es ont fait un enseignement de nouveaux contenus et celui-ci a été suivi d’observations. Ces dernières leur ont permis de cibler des élèves éprouvant des difficultés et même de préciser ce sur quoi ils éprouvent ces difficultés. Cette étape peut être associée à celle du diagnostic. Pour l’élaboration de l’objectif, à partir de l’escalier et en collaboration, l’équipe d’enseignant·es a pu positionner chacun des élèves qui bénéficieraient d’interventions orthopédagogiques sur l’une des marches. Pour déterminer la stratégie à mettre en place, l’enseignante en orthopédagogie pouvait bénéficier du support de la conseillère pédagogique en adaptation scolaire et d’une orthopédagogue-conseil par un mécanisme de communauté de pratique qui avait été mis en place préalablement. De cette façon, pour chacune des marches de l’escalier, des interventions étaient planifiées. Ces dernières avaient une durée moyenne d’une heure. C’est à partir de cette planification que les rencontres individuelles (ou en sous-groupes) pouvaient être réalisées avec les élèves. L’enseignante en orthopédagogie pouvait réguler sa planification selon les besoins et déterminer si l’élève devait recevoir des interventions associées à une autre marche de l’escalier par la suite. Finalement, la phase d’évaluation se réalisait généralement en classe lors du retour de l’élève, au moment où les enseignant·es pouvaient prendre connaissance de sa progression dans différents contextes, allant de moments d’exercices à l’évaluation plus formelle à la fin de l’étape.

Révision de fin d’année

Avec l’optimisation des interventions en cours d’année, les enseignant·es ont voulu poursuivre dans la même lignée avec la révision de fin d’année. Comme point de départ, un questionnaire Forms a été conçu. Il était composé de 16 questions qui vérifiaient la maîtrise de différentes connaissances par les élèves. Les réponses étaient sous la forme de choix auxquels l’option « je ne sais pas » avait été ajoutée. Il était mentionné aux élèves qu’il était préférable de sélectionner « je ne sais pas » que de sélectionner un autre choix au hasard. L’intention étant de cerner ce sur quoi ils avaient besoin de travailler durant leur révision.

Une fois le questionnaire terminé, les enseignant·es pouvaient consulter la production de chaque élève et identifier les contenus pour lesquels il devrait travailler durant les cours de révision. Un plan de travail personnalisé était constitué (figure 4). L’enseignant·e surlignait avec un crayon marqueur les concepts à revisiter pour l’élève. Des codes QR l’orientaient vers des capsules conçues par Alloprof.

Figure 4 Plan de travail à personnaliser

À partir de l’ensemble des questionnaires d’un groupe, il était possible d’identifier des contenus qui devaient être révisés en grand groupe ou encore en sous-groupes, selon le nombre d’élèves présentant des difficultés similaires.

Les cours de révision ont donc été optimisés de manière à avoir certains cours où l’enseignant effectuait une révision en grand groupe et d’autres où les élèves travaillaient de manière autonome en fonction de leur plan de travail personnalisé. L’enseignante en orthopédagogie apportait parfois son soutien en classe ou rencontrait des élèves individuellement.

L’an prochain, les enseignant·es aimeraient utiliser la fiche du plan de travail personnalisé pour chaque élève à différents moments en cours d’année afin de leur permettre de constater leur évolution durant toute la période scolaire.

Conclusion

Références

- BOLDUC, A. (2020). Analyse d’interventions menées par une orthopédagogue du secondaire qui contribuent à l’expression d’un contrôle en mathématiques chez des élèves en difficulté d’apprentissage. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal.

- CENTRE DE TRANSFERT POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC. (2018). Deuxième dossier : L’utilisation des données au service de l’apprentissage, Québec : [https://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/CTREQ-Projet-Savoir-Utilisation-des-données-C2-30117-Cliquable.pdf].

- DUFOUR, R., et autres (2019). Apprendre par l’action : Manuel d’implantation des communautés d’apprentissage professionnelles (3e éd.), Presses de l’Université du Québec.

- MESSIER, G. (2020) Comment réfléchir ou enrichir sa planification à l’aide de la démarche didactique, Dans GRANGER,N., L. PORTELANCE et G. MESSIER (dir.) Planifier son enseignement au secondaire, (p. 33-46), JFD éditions.

- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (2020). Guide pour la mise en place de la réponse à l’intervention, Québec, [https://drive.google.com/file/d/1cotUOFEvWzG3h5vm9X7Z66Ry8PX2M99r/view].

- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (2016). Progression des apprentissages au secondaire : Mathématique, Québec, [https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_mathematique-secondaire_2016.pdf].

Articles dans ce numéro

Mot de la Directrice

Il me fait plaisir de vous présenter votre tout nouveau numéro de la revue Envol,

Alimenter la réflexion : le thème inspirant du Congrès 2025 !

C’est avec une immense joie et une grande effervescence que nous nous préparons à vous

Compétences en construction : décomposer pour mieux apprendre

Développer les compétences mathématiques grâce à la tâche découpée, une approche structurée qui soutient la

Le Grand Programmathon

Le Grand Programmathon est une compétition de conception de jeux vidéo. Elle se déroule sous

Les tours de Hanoï – L’apprentissage par le jeu

L’apprentissage par le jeu est une stratégie pédagogique intéressante due au plaisir qu’elle procure aux

Pour une approche plus simple de l’enseignement des logarithmes

Au moins une fois par décennie, mon meilleur ami m’appelle au téléphone pour me parler

Arrimer l’enseignement en classe et l’orthopédagogie en mathématiques au secondaire

Lors de l’élaboration de son projet éducatif en 2023-2024, l’école secondaire de l’Odyssée a identifié,

La transition secondaire-collégial en mathématique

Chaque année, des milliers d’élèves québécois franchissent une étape charnière dans leur parcours scolaire :

Les mathématiques du sofa

Un sofa doit être déplacé le long d’un corridor en L. Si on souhaite que

L’importance des tâches hors curriculum dans la mise en place de la classe collabo-réflexive

Des élèves qui réfléchissent sont des élèves engagés, actifs et construisant leurs propres savoirs ainsi

Est-ce que 4 + 22 % = 22 % + 4 ? (Ou la richesse mathématique du concept de %)

Le titre de l’article soulève une drôle de question. C’est intentionnel, tout autant que c’est

Célébrer la Journée internationale des mathématiques le 14 mars 2026

En 2026, le 14 mars est un samedi… Mais, les occasions de célébrer avec les

Défis Opti-Math

Les Concours Opti-Math et Opti-Math+ sont organisés par un comité du GRMS et visent à

Défis Opti-Math – Solutions

Solutions des questions du Défi Opti-Math. Un défi mathématique pour tous les élèves du secondaire.