Compétences en construction :

décomposer pour

mieux apprendre

Développer les compétences mathématiques grâce à la tâche découpée, une approche structurée qui soutient la compréhension, la motivation et la réussite des élèves.

- 14 minutes de lecture

Paméla Paradis

Qu’est-ce qu’une tâche découpée ?

Une tâche découpée vise à développer les compétences mathématiques de l’élève à travers une situation séparée en sous-tâches.

Au fil des étapes, l’élève doit reconnaître les différents concepts et processus présentés dans la tâche, mobiliser ses connaissances, faire des choix et justifier ceux-ci. Au cours de la résolution, l’enseignant accompagne de diverses façons les élèves dans le but de favoriser l’autonomie et l’engagement (indices, soutien personnalisé, etc.). Durant le pilotage de l’activité, le rôle premier de l’enseignant est de guider les élèves sans leur donner les solutions.

D’ailleurs, la tâche découpée est une occasion d’offrir une trace aux élèves qui engage, à la fois, les principes de la conception universelle de l’apprentissage (CUA) et ceux de la zone proximale de développement (ZPD).

En quoi se distingue-t-elle des autres approches pédagogiques ?

Ce type de résolution se démarque des autres approches pédagogiques par sa structure évolutive et son intention guidée, qui visent le développement des compétences à partir des connaissances de l’élève. Durant l’activité, l’élève est accompagné activement dans sa démarche, ce qui rend accessible la différenciation pédagogique.

Au-delà des compétences mathématiques, on vise les compétences humaines et la collaboration.

La tâche découpée offre aux élèves l’opportunité de travailler en collaboration avec leurs pairs. La formation d’équipes par l’enseignant permet de répondre intentionnellement aux besoins des élèves.

Le type de tâche que l’enseignant sélectionne pour l’activité influence beaucoup la nature des sous-groupes :

- Une tâche d’exploration

La formation de sous-groupes hétérogènes permet de favoriser l’entraide à travers les forces des élèves.

- Une tâche de consolidation

La formation de sous-groupes homogènes permet aux élèves d’être davantage impliqués dans une atmosphère où le rythme de chacun est respecté et facilite l’intervention auprès des élèves vivant des défis similaires.

Il est donc essentiel que l’enseignant adapte le regroupement selon son intention pédagogique.

Comment faire le choix d’une tâche que l’on souhaite découper ?

Le choix du problème mathématique est important pour assurer une progression dans le développement des compétences mathématiques. La qualité d’une tâche découpée dépend du problème que l’on présente aux élèves.

Voici quelques éléments clés à considérer dans le choix du problème :

- Cohérence avec les compétences prescrites par le ministère de l’Éducation

La situation doit permettre à l’élève d’évoluer dans le développement des compétences disciplinaires visées, et non seulement du contenu appliqué.Voici quelques questions qui permettent de s’assurer de la cohérence avec le PFEQ :- La tâche ciblée permet-elle aux élèves d’analyser, de repérer les mots-clés, de se questionner sur les stratégies possibles, etc. ?

- La résolution va-t-elle au-delà de l’application de processus ?

- Est-ce que l’élève peut faire des choix de stratégies ?

- Tenir compte de la zone proximale de développement des élèves

Le problème doit soulever quelques particularités singulières. L’élève doit faire face à différents défis qu’il saura relever avec le soutien nécessaire.Pour se rapprocher le plus possible de la ZPD des élèves, il faut s’assurer que :

- Le problème peut être commencé aisément par tous les élèves à partir de connaissances préalables. Au fil de la période, la tâche permet de développer de nouveaux raisonnements en créant un pont entre les connaissances et les compétences ;

- La tâche propose une gradation du niveau de difficulté.

- La tâche est signifiante pour l’élève

L’engagement des élèves est directement lié à l’authenticité d’une tâche. Celle-ci doit donc être :- concrète et tenir compte de la réalité des adolescents ;

- ouverte pour susciter la réflexion et les échanges.

- Encourager les démarches variées

Un bon problème permet aux élèves d’utiliser différentes stratégies de résolution et offre à l’enseignant l’opportunité de différencier la tâche selon les niveaux des élèves (ajout de contraintes, complexification de la tâche, etc.). De plus, afin de faciliter l’application des principes de la CUA, la tâche doit permettre aux élèves d’avoir différentes ressources (graphique, table de valeurs, contexte, tâche virtuelle, tâche papier/crayon, tâche hybride, etc.) et leur offrir différentes modalités de réponse (remise d’une démarche écrite, remise d’un plan d’action à l’oral, etc.).

Quelles sont les étapes de « mise en place » d’une tâche découpée ?

Étape 1 : Établir l’objectif (intention pédagogique)

- Identifier la ou les compétences à développer et nommer clairement les critères d’évaluation observés ;

- Choisir les concepts et processus à mobiliser (cibles).

Étape 2 : Choisir le problème

- Choisir un problème authentique, motivant, où plusieurs stratégies de résolution sont possibles.

Étape 3 : Découper la tâche

- Chaque sous-tâche permet à l’élève de se rapprocher d’une résolution autonome (activité très guidée au départ et se terminant avec une sous-tâche plus « libre ») ;

- Chaque étape doit être accompagnée d’une consigne claire, d’un indice possible et d’un objectif connu de l’élève.

Étape 4 : Préparer le matériel

- Pour assurer l’application des principes de la CUA, préparer les documents papier et électroniques de la tâche, des outils de manipulation, des schémas et un lexique mathématique associé aux connaissances nécessaires pour la résolution ;

- Prévoir des outils de rétroaction pour assurer un accompagnement optimal à chacune des sous-tâches (grille, discussion, etc.).

Vivre la tâche, en classe !

Mettre en place une tâche découpée pour la première fois peut sembler complexe. Une intention claire sera essentielle pour alléger cette préparation.

Voici quelques étapes simples et concrètes pour guider le démarrage de ce type d’activité en classe :

- Présenter la tâche aux élèves ;

- Nommer l’intention pédagogique de l’activité ;

- Expliquer les étapes de réalisation en précisant les attentes pour chaque phase ;

- Identifier clairement les critères d’évaluation pour chaque sous-tâche ;

- Fournir les outils et le matériel nécessaires ;

- Lancer la tâche et accompagner activement les élèves à travers les différentes étapes ;

- Faire un retour sur la tâche.

Vivre une telle tâche pour la première fois peut sembler quelque peu effrayant, mais assurément, cela permet de s’améliorer et de modifier ce qui nous semble moins efficace.

Exemple d’une tâche découpée en 3e secondaire

Introduction aux systèmes d’équations

Présentation de la tâche

Aujourd’hui, tu analyseras différents forfaits offerts au centre d’entraînement intérieur de tennis de la région. Tu discuteras avec tes coéquipiers des dépenses associées à ceux-ci et, ensuite, tu te questionneras sur le choix de forfait le plus avantageux selon tes intentions d’entraînement.

À la fin de la période, tu seras capable d’identifier les étapes à suivre pour comparer deux situations linéaires selon la question posée.

Partie 1 : Comprendre la situation et repérer les données

Sous-tâche donnée

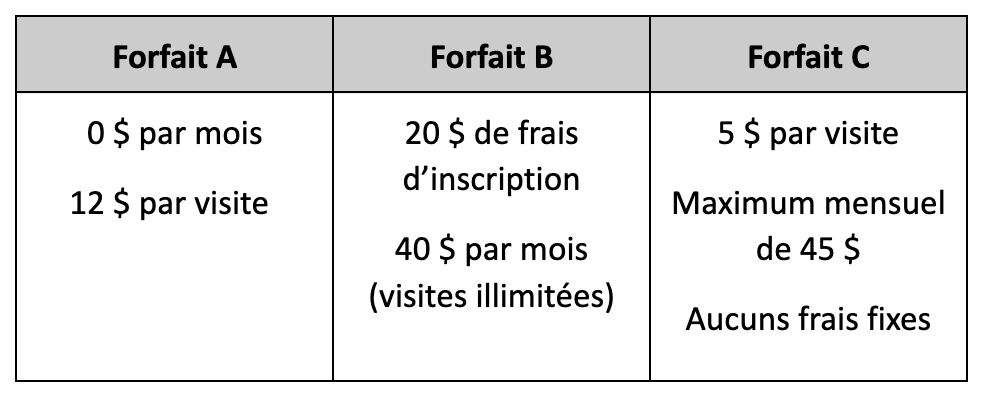

Le club de tennis du village offre 3 forfaits différents pour le sportif qui souhaite s’y entraîner. Lors de l’inscription, chaque membre doit faire un choix parmi les suivants :

Avant de choisir l’option la plus avantageuse, identifiez les données qui vous seront utiles pour assurer le meilleur prix possible pour le joueur qui vous sera attribué ultérieurement.

Cibles d’apprentissages

- Critère 3 : Je peux lire un énoncé et identifier les données importantes ;

- Critère 3 : Je peux identifier les concepts mathématiques visés par la tâche.

Indices possibles pour guider les élèves qui ont de la difficulté à repérer les données importantes

- « Quels montants ne changent pas, peu importe le nombre de visites ? » ;

- « Que se produit-il avec le coût de l’abonnement, à chacune des visites ? » ;

- « Te manque-t-il des données pour que tu puisses effectuer les calculs nécessaires pour appuyer la décision de ton équipe ? ».

Ces indices encouragent les élèves à identifier les coûts fixes et variables, sans les nommer directement. Ensuite, ils seront amenés à les associer aux paramètres de la fonction linéaire.

Partie 2 : Utilisation des concepts et processus visé

Sous-tâche donnée :

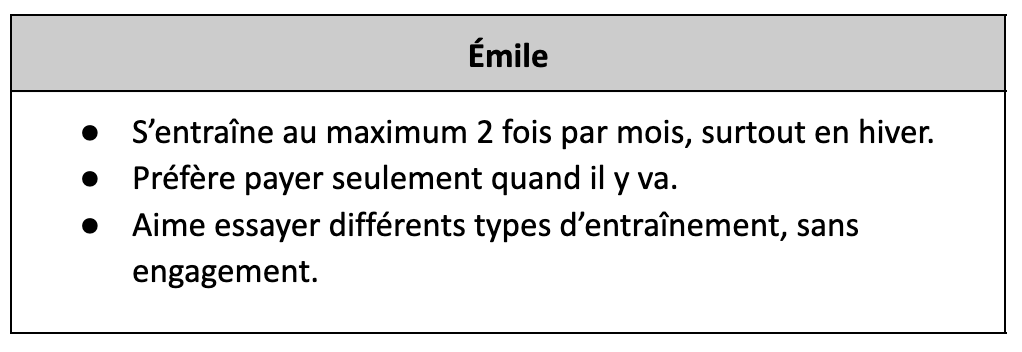

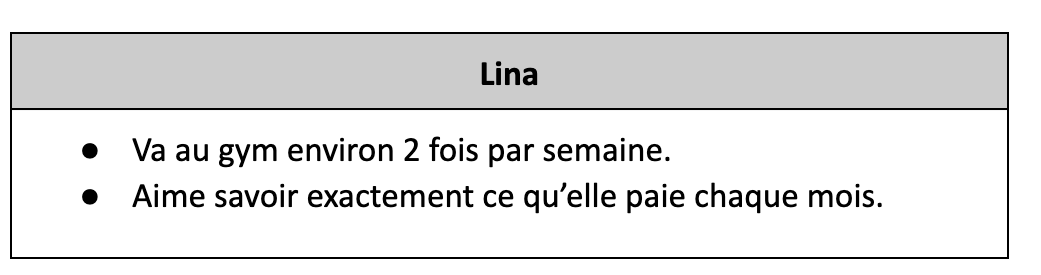

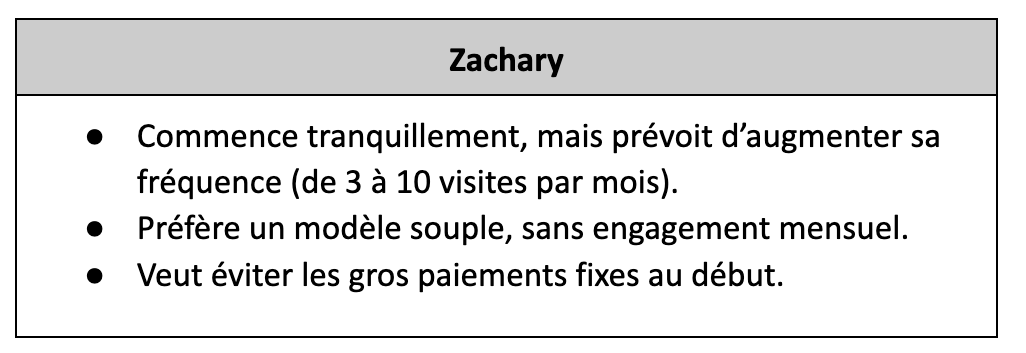

Chaque équipe reçoit le portrait d’un sportif, accompagné de ses habitudes.

Cibles d’apprentissages

- Critère 3 : Je peux reconnaître une situation qui peut être modélisée par une fonction linéaire ;

- Critère 3 : Je peux représenter une fonction linéaire sous forme d’une équation ;

- Critère 2 : Je peux déterminer le taux de variation et l’ordonnée à l’origine dans une situation ;

- Critère 2 : Je peux utiliser une fonction linéaire pour résoudre un problème ;

- Critère 4 : Je structure ma démarche, j’utilise adéquatement le langage mathématique ;

- Critère 5 : Je justifie mes choix à l’aide d’arguments mathématiques.

Indices possibles pour guider les élèves qui ont de la difficulté à repérer les données importantes

- « À quoi faut-il faire attention dans la description de chacun ? » ;

- « Qu’est-ce qui pourrait influencer leur choix ? » ;

- « Peux-tu modéliser le coût total à l’aide d’un graphique ? » ;

- « Y a-t-il une valeur de départ ? » ;

- « Est-ce qu’il y a quelque chose qui change chaque mois ? ».

Cet indice encourage la compréhension et la recherche des concepts et processus nécessaires à la résolution, sans toutefois dire directement à l’élève ce qu’il doit faire.

Partie 3 : Analyse et ouverture vers les systèmes d’équations

Sous-tâche donnée

En sous-groupe, les élèves doivent réfléchir à la question suivante : pouvez-vous trouver à partir de combien de visites deux forfaits reviennent au même prix ? Que se produit-il avant et après ce point ?

Cibles d’apprentissages

- Critère 4 : Je peux organiser les données dans un tableau ou une représentation graphique ;

- Critère 2 : Je peux choisir une méthode efficace pour comparer deux situations ;

- Critère 4 : Je structure ma démarche, j’utilise adéquatement le langage mathématique ;

- Critère 5 : Je justifie mes choix à l’aide d’arguments mathématiques.

Indices possibles pour guider les élèves qui ont de la difficulté à repérer les données importantes :

- « Quelles informations sont vraiment nécessaires pour comparer les situations ? » ;

- « Et si tu mettais tes données dans un tableau ou un graphique, est-ce que ce serait plus facile à comparer ? » ;

- « Peux-tu exprimer chaque forfait avec une équation du type y=mx+b ? Si deux forfaits coûtent le même prix, que pourrait-on faire avec leurs équations ? ».

Ces questions ne donnent pas la réponse aux élèves. Elles les aident à trouver par eux-mêmes des stratégies efficaces.

Partie 4 : Retour collaboratif en grand groupe

Animer le retour tout comme une causerie. Il s’agit d’une belle occasion d’obtenir une trace pour les élèves que vous n’avez pas vus en action, dans les sous-groupes.

Banque de questions possibles pour la tâche donnée

- Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

- Comment avez-vous vérifié vos résultats ?

- Comment avez-vous modélisé chaque forfait ?

- Avez-vous cherché quand deux forfaits coûtent la même chose ? Comment ?

- Qu’est-ce que cela signifie lorsque deux forfaits ont le même coût ?

- Comment écrire cela avec des expressions mathématiques ?

- Quel rôle joue le graphique dans la comparaison ?

- Que représente le point d’intersection ?

- Qu’avez-vous appris ?

- Que voulez-vous approfondir ?

Conclusion

En résumé, la tâche découpée est une approche pédagogique qui vise à guider les élèves dans l’acquisition progressive de leurs compétences mathématiques. D’ailleurs, en décomposant une tâche en étapes claires et accessibles, chacune des sous-tâches favorise un développement optimal des apprentissages des apprenants et leur permet de se concentrer sur un aspect à la fois. Ceci est très bénéfique pour soutenir la zone proximale de développement de chaque élève. Aussi, cette structure encourage l’autonomie en proposant des indices qui orientent l’élève dans sa démarche sans donner la solution. Elle offre également aux enseignants une occasion de différencier l’accompagnement selon les besoins spécifiques des élèves.

Toutefois, il est important de mentionner que la réussite de cette approche dépend étroitement de la capacité de l’enseignant à orchestrer la séparation du problème en sous-tâches, sans nuire à la cohérence de la situation initiale. Il faut éviter d’avoir un nombre trop élevé de sous-tâches, puisque ceci pourrait nuire à la compréhension du problème.

Enfin, la tâche découpée est une approche inclusive et bienveillante qui demande une planification rigoureuse et une gestion attentive du temps pour garantir l’engagement continu des élèves. Cette activité s’avère un levier puissant pour développer des compétences solides, tout en relevant les défis inhérents à la complexité des apprentissages.

Références

- DROUIN, H., Poirel, E., et Huot, A. (2026). Approche réflexive en gestion de l’éducation : Guide d’accompagnement, Presses de l’Université du Québec. [https://www.puq.ca/catalogue/livres/approche-reflexive-gestion-education-5067.html].

- ÉDUCATIVE. (s.d.) Les applications pédagogiques de la conception universelle de l’apprentissage (CUA) : un site web de référence, Eductive, [https://eductive.ca/ressource/les-applications-pedagogiques-de-la-conception-universelle-de-lapprentissage-cua-un-site-web-de-reference/].

- ÉCOLE TAAL. (s.d.) Conception universelle de l’apprentissage (CUA), Taal École, https://[https://www.taalecole.ca/conception-universelle-de-lapprentissage-cua/].

- ÉCOLE BRANCHÉE. (2022). Récit de l’implantation de la conception universelle des apprentissages (CUA) dans un groupe au secondaire, École Branchée, [https://ecolebranchee.com/recit-de-limplantation-de-la-conception-universelle-des-apprentissages-cua-dans-un-groupe-au-secondaire/].

- INSTITUT DES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE. (2023). Vivre la résolution de problème autrement ? Faites place aux tâches découpées, InstitutTA, [https://www.institutta.com/s-informer/vivre-la-resolution-de-probleme-autrement-faites-place-aux-taches-decoupees].

- MAURICE, M.-J. (2021). Résolution de problèmes — Tâches découpées, Communauté web, [https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/123/resolution-de-problemes-taches-decoupees].

- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC. (2022). Programme de formation de l’école québécoise, enseignement secondaire — domaine des mathématiques [PDF], Gouvernement du Québec, [https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/pfeq/secondaire/programmes/PFEQ-mathematique-premier-cycle-secondaire.pdf].

- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC. (2023). Cadre de référence pour l’évaluation en mathématiques au secondaire [PDF], Gouvernement du Québec, [https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_mathematique-secondaire_2011.pdf].

- UQAM, Service de pédagogie universitaire. (2023). Tenir compte de la zone proche de développement des étudiants dans son enseignement, Le Tableau, [https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/tenir-compte-de-la-zone-proche-de-developpement-des-etudiants-dans-son-enseignement].

- ÉDUCATOUT. (s.d.) La zone proximale du développement, Éducatout, [https://www.educatout.com/enfants-besoins-particuliers/integration-et-accompagnement/la-zone-proximale-du-developpement.htm].

Articles dans ce numéro

Mot de la Directrice

Il me fait plaisir de vous présenter votre tout nouveau numéro de la revue Envol,

Alimenter la réflexion : le thème inspirant du Congrès 2025 !

C’est avec une immense joie et une grande effervescence que nous nous préparons à vous

Compétences en construction : décomposer pour mieux apprendre

Développer les compétences mathématiques grâce à la tâche découpée, une approche structurée qui soutient la

Le Grand Programmathon

Le Grand Programmathon est une compétition de conception de jeux vidéo. Elle se déroule sous

Les tours de Hanoï – L’apprentissage par le jeu

L’apprentissage par le jeu est une stratégie pédagogique intéressante due au plaisir qu’elle procure aux

Pour une approche plus simple de l’enseignement des logarithmes

Au moins une fois par décennie, mon meilleur ami m’appelle au téléphone pour me parler

Arrimer l’enseignement en classe et l’orthopédagogie en mathématiques au secondaire

Lors de l’élaboration de son projet éducatif en 2023-2024, l’école secondaire de l’Odyssée a identifié,

La transition secondaire-collégial en mathématique

Chaque année, des milliers d’élèves québécois franchissent une étape charnière dans leur parcours scolaire :

Les mathématiques du sofa

Un sofa doit être déplacé le long d’un corridor en L. Si on souhaite que

L’importance des tâches hors curriculum dans la mise en place de la classe collabo-réflexive

Des élèves qui réfléchissent sont des élèves engagés, actifs et construisant leurs propres savoirs ainsi

Est-ce que 4 + 22 % = 22 % + 4 ? (Ou la richesse mathématique du concept de %)

Le titre de l’article soulève une drôle de question. C’est intentionnel, tout autant que c’est

Célébrer la Journée internationale des mathématiques le 14 mars 2026

En 2026, le 14 mars est un samedi… Mais, les occasions de célébrer avec les

Défis Opti-Math

Les Concours Opti-Math et Opti-Math+ sont organisés par un comité du GRMS et visent à

Défis Opti-Math – Solutions

Solutions des questions du Défi Opti-Math. Un défi mathématique pour tous les élèves du secondaire.