Est-ce que 4 + 22 % = 22 % + 4 ?

(Ou la richesse mathématique du concept de pourcentage)

- 13 minutes de lecture

Jérôme Proulx

- Laboratoire Épistémologie et Activité Mathématique

- Université du Québec à Montréal

- proulx.jerome@uqam.ca

Réponse no 1 : « Oui, évidemment ! »

La première réponse qui vient en tête est probablement « Oui, évidemment ! », car l’addition est commutative en mathématiques et les % n’y échappent pas. Que 4 soit additionné à 22 % ou que 22 % soit additionné à 4, rien ne change. La réponse est la même, car, en convertissant 22 % en 0,22, les égalités « 4 + 22 % = 4,22 » et « 22 % + 4 = 4,22 » sont obtenues. Voilà notre commutativité en action, c’est-à-dire que 0,22 et 4 peuvent être permutés sans rien changer : 4 + 0,22 = 0,22 + 4.

Mais, est-ce que 22 % donne toujours 0,22 ?

Réponse no 2 : « Peut-être pas tout le temps »

La considération de la valeur du 22 % peut aussi faire osciller la réponse initiale vers un « peut-être pas tout le temps » pour considérer si 4 + 22 % est égal à 22 % + 4. Premièrement, est-ce que 22 % vaut toujours 0,22 ? Bien sûr que non ! Si vous achetez un jeans à 50 $ et qu’il y a un rabais de 22 %, vous ne seriez pas très en accord avec l’employé qui vous demande de payer 49,78 $ (obtenu en soustrayant 0,22 à 50). Vous voulez en effet que le 22 % soit relié au 50 $ pour donner 11 $ de rabais et payer le jeans 39 $. Toutefois, est-ce que 22 % vaut maintenant toujours 11 $ ? Pas du tout. Il vaut 11 $ relativement au 50 $. C’est pour cette raison qu’un % est souvent appelé un nombre-index (Berry et al. 1999). De tels nombres sont dits index, car ils servent à pointer vers quelque chose d’autre. Dans ce cas, le % pointe vers un partitionnement de son tout de référence. Tel que l’affirme Gauvrit (2014, p. 26), donnés seuls, sans leur tout de référence, les % sont « vides, intraitables ». Autrement dit, les % sont toujours liés à leur tout de référence.

Ainsi, les % n’étant pas des nombres à proprement parler, une sous-question à poser pour ce 22 % est alors « 22 % de quoi ? ». Parce qu’il est lié à un tout de référence, le % de quelque chose n’équivaut pas nécessairement au même % de quelque chose d’autre. Par exemple, avoir 22 % de 6 millions n’est pas équivalent à avoir 22 % de 12. Comment trouver le tout de référence du 22 % ? Dans « 4 + 22 % », avec la présence du 4 devant le 22 %, il est possible de lire cette expression comme étant « 4 + 22 % de 4 », ce qui revient alors à « 4 + 0,88 = 4,88 ». En ce qui concerne le « 22 % + 4 », le 22 % étant écrit avant le 4 rend possiblement un peu plus douteuse l’association du 22 % et du 4. Mais, cette association est tout de même possible avec « (22 % de 4) + 4 = 4,88 », conservant l’égalité entre « 4 + 22 % » et « 22 % + 4 ».

Par contre, l’expérience d’avoir questionné mon entourage à de nombreuses reprises me révèle que « 22 % + 4 » se traduit fréquemment par la valeur 4,22. Comment ceci est-il possible en considérant le tout de référence du 22 % ? Il faut alors lier le 22 % à un tout de « 1 », ce qui donne « (22 % de 1) + 4 = 0,22 + 4 = 4,22 ». Ici, et contrairement à la première réponse faisant la conversion directe entre 22 % et 0,22, le 22 % n’est pas le nombre 0,22 mais vaut plutôt 0,22 parce qu’il est lié à un tout de référence de 1. Il s’agit certainement d’une petite nuance, mais elle devient importante concernant le sens donné au %.

En somme, avec « 4 + 22 % = 4 + 22 % de 4 = 4,88 » et « 22 % + 4 = (22 % de 1) + 4 = 4,22 », la réponse à la question initiale devient « non »… ou plutôt « peut-être pas tout le temps », car il est primordial de clarifier quel est le tout de référence de chacun des 22 % avant de répondre. Ici, autant « 4 + 22 % » que « 22 % + 4 » peuvent valoir 4,22 ou 4,88 selon le tout associé aux %. En même temps, l’ordre, soit écrire le 4 ou le 22 % avant ou après l’autre, rend possiblement l’association à un tout de référence de 4 ou de 1 plus « naturelle » pour certains. De là, aussi, la réponse de « peut-être pas tout le temps ».

Mais, est-ce que ceci signifie que l’ordre peut jouer un rôle dans la réponse ?

Réponse no 3 : « C’est selon l’ordre »

Cette troisième réponse peut se voir comme étant directement issue du travail avec une calculatrice. Si vous entrez « 4 + 22 % » dans une calculatrice de poche, la plupart donnent 4,88 comme réponse, reliant le 22 % au 4. Si vous entrez toutefois « 22 % + 4 », ces mêmes calculatrices donnent souvent 4,22 comme réponse, en prenant le 22 % directement comme étant égal à 0,22. Est-ce que ces calculatrices associent le 22 % à un tout de référence de 1 ? Il est possible d’en douter, car la conversion numérique directe entre 22 % et 0,22 est fréquente dans ce genre de calcul (voir l’encadré sur ChatGPT). Et, dans ces cas, l’ordre jouerait un rôle pour la réponse, où la commutativité ne serait pas prise en compte avec ce type de question pour ces calculatrices.

Les réponses de ChatGPT « Si tu veux juste ajouter le nombre 22% (0,22) à 4 -> résultat = 4,22 » Les expressions « juste » et « tout court » peuvent laisser songeur… |

Il est possible d’obtenir une autre réponse à « 22 % + 4 ». En effet, certaines calculatrices ne vous permettent pas de compléter votre opération, car, dès l’entrée de « 22 % », elles indiquent « Erreur » sur l’écran. L’ordre semble ici encore pouvoir jouer un rôle dans la réponse obtenue pour « 4 + 22 % » et « 22 % + 4 ». La calculatrice en question exige probablement que le % soit en tout temps lié à un tout de référence et que son entrée initiale n’offre pas cette information, de là la mention « Erreur ».

Mais, quel peut bien être ce tout de référence ?

Réponse no 4 : « Ça dépend »

Depuis le début, deux réponses se confrontent pour chacun des membres de l’égalité, soit 4,22 et 4,88. Toutefois, est-ce que ce sont les seules réponses possibles ? Ou, dit autrement, est-ce que 4 et 1 sont les seuls touts de référence possibles pour 22 % ? La réponse surprenante « Erreur » de la calculatrice nous permet d’en douter, car sa programmation aurait pu réussir à cibler un tout de référence ou encore prendre 1 ou 4 pour donner 0,22 ou 0,88. Cette « Erreur » ouvre sur une infinité de possibilités pour le tout de référence, qui demeure dans ce cas à fixer. Dans « 4 + 22 % » ou « 22 % + 4 », bien que ceci puisse sembler logique aux premiers abords, rien ne dit que le 22 % soit rattaché à 4 ou à 1. Ce 22 % peut être un 22 % de 12, un 22 % de 1419, un 22 % de –8, un 22 % de 72,5, et ainsi de suite2.

Avec cet ensemble de possibilités pour le référent de 22 %, il est difficile d’arriver à une égalité avec « 4 + 22 % » et « 22 % + 4 ». En ce sens, comme le % est toujours relatif à un tout, et que celui-ci n’est pas annoncé, une réponse est alors « ça dépend ».

Mais, est-ce adéquat d’avoir des référents différents pour 22 % dans la même égalité ?

Réponse no 5 : « Il le faut »

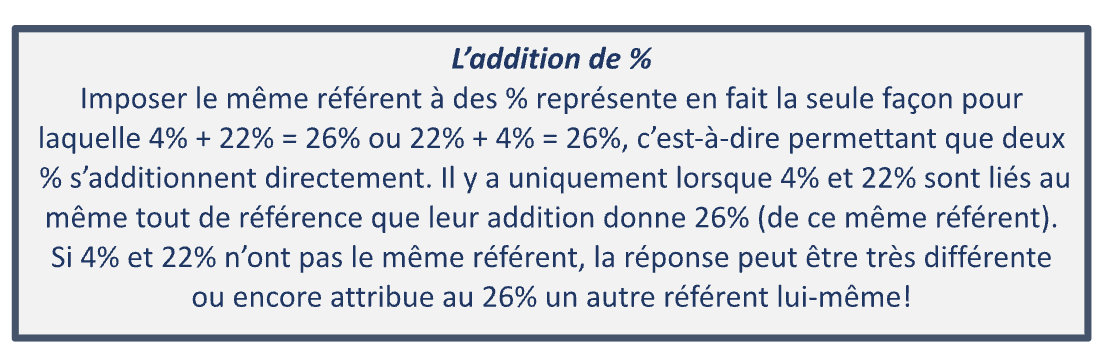

Dans son livre What is mathematics, really?, Ruben Hersh explique qu’une preuve mathématique ne dit pas que ce qui est prouvé est vrai, mais plutôt que ce qui est prouvé « se doit d’être vrai ». Il fait alors référence à la structure et à la cohérence mathématique interne qui mène à des conclusions véridiques au plan mathématique (et non à des vérités au plan absolu et théologique). De la même façon, malgré les différentes possibilités pour le tout de référence du 22 %, l’égalité « 4 + 22 % = 22 % + 4 » se doit d’être vraie. Pourquoi ? Au-delà de la commutativité, qui est au mieux une propriété qui pourrait être ou est « évitée » dans certaines situations, c’est la notion même d’égalité qui est en jeu. Il peut être affirmé qu’il est tordu d’accepter mathématiquement qu’une même égalité réunisse un tout de référence différent pour chacun des deux 22 % de cette l’égalité. Ainsi, ici, quel que soit le tout de référence choisi pour le premier 22 %, le suivant doit avoir le même tout de référence. Si « 4 + 22 % » se lit « 4 + 22 % de 4 », alors « 22 % + 4 » se lira « (22 % de 4) + 4 »; et si « 4 + 22 % » se lit « 4 + 22 % de 1 », alors « 22 % + 4 » se lira « (22 % de 1) + 4 ». À ce moment, cette même « ligne » ou égalité est cohérente et, avec le même référent, mène non pas à la réponse « oui », mais plutôt à celle « il le faut ».

Mais, qu’en est-il du 4 ?

Réponse no 6 : « Les deux valent la même chose »

Poussons l’idée un peu plus loin. Si la nature d’une égalité impose que le référent soit le même sur tout son long, ceci impose aussi que le 4 possède le même référent que le 22 %. Évidemment, l’habitude nous mène à penser que 4 signifie « le nombre 4 » ou encore « 4 unités » ou « 4 fois l’unité de 1 ». Si c’est le cas, autant les 4 que les 22 % doivent référer à l’unité de 1. Les deux côtés de l’égalité donnent alors « 4 + 22 % = (4 de 1) + (22 % de 1) = (22 % de 1) + (4 de 1) = 4,22 ». Notre réponse devient « les deux valent la même chose ». Ici aussi, ce n’est pas la convocation de la notion de commutativité qui produit cette réponse, mais l’exigence de cohérence interne à l’égalité mathématique.

La même chose se produit si c’est plutôt le référent du 22 % qui prime. Ainsi, avec le « 4 + 22 % » traduit en « 4 + 22 % de 4 », le 4 doit aussi référer à ce tout de 4, à une unité de 4 ou encore à une « quatraine ». Cette conservation du même tout donnerait « 4 + 22 % = (4 de 4) + (22 % de 4) = 16 + 0,88 = 16,88 ». La même chose est à faire pour l’autre partie de l’égalité, par exigence de cohérence, soit (22 % de 4) + (4 de 4) = 0,88 + 16 = 16,88. Ici encore, la réponse « les deux valent la même chose » est donnée.

Mais, le 4 peut-il être « lu » autrement ?

Réponse no 7 : « 4 quoi ? »

Au-delà de donner une valeur en unités au « 4 », il m’est arrivé de croiser des interprétations en pourcentage du 4. Par exemple, avec des questions du type « Que vaut 50 % + 3 ? », j’ai déjà obtenu la réponse 53 % de certains élèves. Dans ces cas, alors que je pensais que ces élèves étaient tombés dans la conception erronée bien connue d’ignorer le signe % et d’agir comme si c’était le nombre 50 (et non 50 %), ceux-ci m’ont expliqué que le 3 était en fait un 3 %. J’avais semble-t-il simplement oublié « par paresse » d’écrire le signe % devant le 3 et donc ma question était bel et bien « Que vaut 50 % + 3 % ? ». Certaines justifications de ces élèves sont du bonbon, tel que :

Tu fais juste 50 + 3, ça fait 53 %. C’est comme de la logique. Exemple, tu as eu 50 % à l’examen et là tu dis à ton prof qu’il manque 3 points et il va te rajouter 3 points et il va faire 50+3.

Voilà qui est assez éloquent ! Sans faire le procès du caractère adéquat ou non du 53 % (ce que j’ai abordé ailleurs relativement à la pratique des points bonis en examen dans Proulx, 2024), associer le 4 à 4 % en attribuant des % à toutes les données de l’égalité est peut-être surprenant, mais permet aussi de stabiliser la nature de cette l’égalité. À ce moment, « 4 % + 22 % = 22 % + 4 % », et par cohérence interne, l’égalité est vérifiée puisque le tout de référence doit être le même partout.

En conservant l’intérêt des % pour le 4, il est aussi possible de le transformer en %. Dans ce cas, la réponse habituelle est que 4 = 400 % et « 4 + 22 % » donne 422 %. Idem pour « 22 % + 4 = 22 % + 400 % = 422 % ». Bien qu’attrayante comme possibilité, elle passe outre la question du tout de référence, car 400 % ne vaut pas toujours 4. Cette conversion directe de 4 = 400 % n’est utile que sur le plan des calculs (par ex. : 400 % de 12 = 4 × 12 = 48) et non comme valeur directe où, par exemple, 4 peut valoir 50 % s’il est relatif à 8 (50 % de 8 = 4). De là, le « 4 quoi ? » comme réponse à la question.

Quelques mots en guise de conclusion

Si le tourbillon des différentes réponses ne vous a pas complètement aspiré dans les limbes du %, ou encore si votre cerveau n’a pas explosé, quelles conclusions tirer de cette question initiale « Est-ce que « 4 + 22 % = 22 % + 4 ? » ? Repasser à travers toutes les options, de 4,22 à 4,88 en passant par « Erreur » et différentes valeurs pour le 4, n’est pas aussi intéressant que les chemins parcourus pour s’y rendre. En ce sens, les différentes interprétations de la question par l’ordre, le référent, la variabilité, etc. montrent toute la richesse au cœur de la notion de %.

Et, quelle que soit votre réponse préférée, ou encore si vous croyez qu’il n’y en a qu’une seule qui soit adéquate, ce qui m’apparaît fascinant est la présence de cette diversité d’interprétation du % autant dans les écrits professionnels et scientifiques, que dans les outils de références (dictionnaires, lexiques, manuels, etc.). Les divers points d’entrée sur les questions de % sont abondants et variés, soulignant ici encore toute la richesse de cette notion mathématique.

Qui plus est, mes visites en classe du primaire et du secondaire me confirment aussi que cette richesse est tout autant présente chez les élèves en mathématiques. De quoi profiter de ce terrain fertile pour amorcer d’excellents débats mathématiques au plan conceptuel ! Que pensez-vous en effet que répondraient vos propres élèves à la question « Est-ce que 4 + 22 % = 22 % + 4 ? » ?

Références

BERRY, J. et al. (1999). Dictionary of mathematics, Fitzroy Dearborn : Chicago.

GAUVRIT, N. (2014). Statistiques, méfiez-vous ! Ellipses : France.

HERSH, R. (1997). What is Mathematics, Really? New York : Oxford University Press.

PROULX, J. (2024). Column A – Musing on percentages : exam scores and bonus points. Ontario Mathematics Gazette, 63(1), 36-37.

Articles dans ce numéro

Mot de la Directrice

Il me fait plaisir de vous présenter votre tout nouveau numéro de la revue Envol,

Alimenter la réflexion : le thème inspirant du Congrès 2025 !

C’est avec une immense joie et une grande effervescence que nous nous préparons à vous

Compétences en construction : décomposer pour mieux apprendre

Développer les compétences mathématiques grâce à la tâche découpée, une approche structurée qui soutient la

Le Grand Programmathon

Le Grand Programmathon est une compétition de conception de jeux vidéo. Elle se déroule sous

Les tours de Hanoï – L’apprentissage par le jeu

L’apprentissage par le jeu est une stratégie pédagogique intéressante due au plaisir qu’elle procure aux

Pour une approche plus simple de l’enseignement des logarithmes

Au moins une fois par décennie, mon meilleur ami m’appelle au téléphone pour me parler

Arrimer l’enseignement en classe et l’orthopédagogie en mathématiques au secondaire

Lors de l’élaboration de son projet éducatif en 2023-2024, l’école secondaire de l’Odyssée a identifié,

La transition secondaire-collégial en mathématique

Chaque année, des milliers d’élèves québécois franchissent une étape charnière dans leur parcours scolaire :

Les mathématiques du sofa

Un sofa doit être déplacé le long d’un corridor en L. Si on souhaite que

L’importance des tâches hors curriculum dans la mise en place de la classe collabo-réflexive

Des élèves qui réfléchissent sont des élèves engagés, actifs et construisant leurs propres savoirs ainsi

Est-ce que 4 + 22 % = 22 % + 4 ? (Ou la richesse mathématique du concept de %)

Le titre de l’article soulève une drôle de question. C’est intentionnel, tout autant que c’est

Célébrer la Journée internationale des mathématiques le 14 mars 2026

En 2026, le 14 mars est un samedi… Mais, les occasions de célébrer avec les

Défis Opti-Math

Les Concours Opti-Math et Opti-Math+ sont organisés par un comité du GRMS et visent à

Défis Opti-Math – Solutions

Solutions des questions du Défi Opti-Math. Un défi mathématique pour tous les élèves du secondaire.